Articles

Liste des membres de le Société du Temple

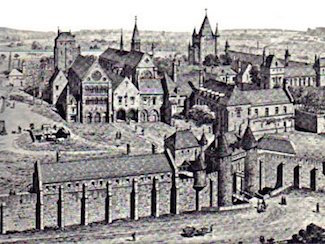

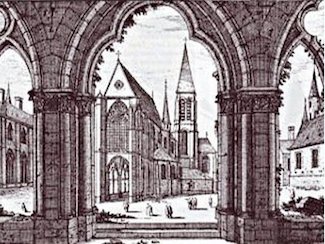

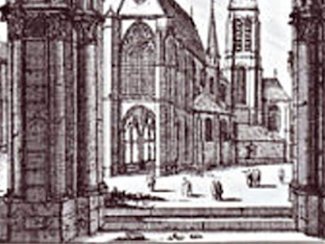

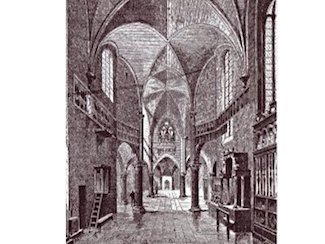

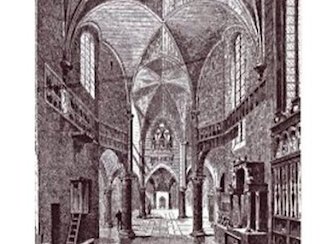

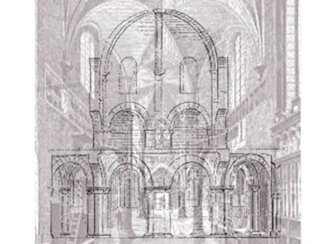

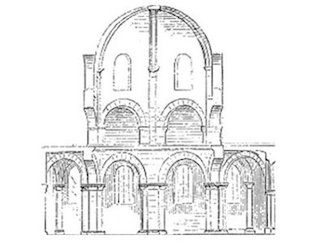

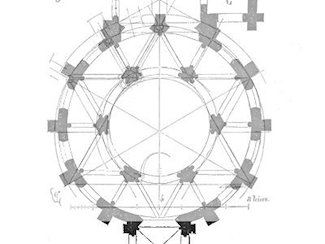

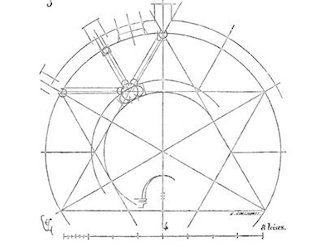

L'enclos du Temple de Paris, siège de la Société du Temple

" Mais pour ne rien laisser qu'on n'entende, il faut savoir que le Prince de Conty aimait à rire et badinait toujours avec moi, et parce que mon oncle étant Grand-Prieur de France, je logeais au Temple avec lui, le Prince avait trouvé plaisant de m'appeler quelquefois son Templier ". Les Mémoires de messire Roger de Rabutin, comte de Bussy tome I, p 514 à propos d'une lettre écrite le 21 juillet 1654 par Armand de Bourbon-Conti, ancien chef de la Fronde et qui commence par : " Enfin mon pauvre templier le canon ne scaurait passer ...etc ". voir l'article de monsieur Bertrand-Thierry des Épesses; " Bussy, Le Temple et les Fresnoy, aspects méconnus de Bussy-Rabutin sous la Fronde ", Academia.edu, 2023.

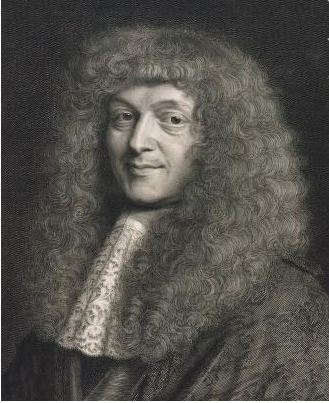

Philippe de Vendôme, duc (1655-1727)

Chevalier de Malte reçu de minorité en 1666 (11 ans), Grand Prieur de France en 1678, Maréchal de camp des armées du roi en 1691, Lieutenant général des armées du roi en 1693. Démis de sa fonction de Grand Prieur de France en 1719 au profit de Jean-Philippe d'Orléans (1719-1748), fils naturel du régent et petit-fils de "Monsieur" Philippe d'Orléans frère du roi Louis XIV.

Philippe de Vendôme fut aussi le protecteur de la Société du Temple crée vers les année 1678-1681 ? Selon des indiscrétions ce serait dans ces années que des seigneurs de la cour de Louis XIV formèrent une confrèrie d'italianisants (homosexuels) qui s'embrassaient sur la bouche à la façon, disaient-ils, des initiés templiers, ce qui explique que ce groupe reçut le surnom de petite résurrection des Templiers. Découverts, en juin 1682 les membres seront bannis de la cour et la confrèrie se transformera très vite en salon philosophico-politique. L'origine de ces révélations pourrait-être une réédition "augmentée" en 1754 de l'histoire amoureuse des Gaules de messire Roger de Rabutin comte de Bussy de 1665. Dans le tome V de la publication de 1754 pp 4-22; bnf gallica, un récit, que l'on place dans les années 1678-1682, nous parle effectivement de la création d'une confrèrie avec quatre Grands-Prieurs dont Gabriel de Cassagnet dit le chevalier de Tilladet, chevalier de Malte reçu en 1647, décédé en 1702. Ces chevaliers portaient une croix entre la chemise et le juste-au-corps. Cependant ce texte prend garde de ne pas dévoiler les noms des personnalités impliquées les plus importantes, comme le véritable fondateur de cette confrérie qui ne fut pas inquiété, et pour cause, puisqu'il s'agissait du propre frère du roi, "Monsieur" Philippe d'Orléans (1640-1701) grand-maître secret d'une bien curieuse chevalerie. Il est vrai que sa mère Anne d'Autriche et le cardinal Mazarin craignant que Philippe ne cause du tort à son frère aîné, le futur roi Louis XIV, ordonneront que l'on éduque le cadet comme une fille. C'est le propre neveu du cardinal Mazarin, Philippe-Julien Mancini, qui initiera le jeune Philippe au "vice italien". Après la découverte de la constitution de cette confrérie " templière", le roi Louis XIV ne confiera jamais plus de commandement militaire à son frère.

Doit-on considérer cette conférie "d'italianisants" comme à l'origine de la société du Temple? Cela paraît probable. On remarque que dans le Mercure Galant de mai 1677, pp 48-49 à propos du siège de Cambrai sont cités plusieurs officiers dont parmi les Maréchaux de camp le chevalier de Tilladet, parmi les Brigadiers de cavalerie le comte de Tallard et parmi les Aides de camp le chevalier de Vendôme (Philippe). Hors les deux premiers officiers de sa Majesté sont cités comme faisant partie de la confèrie des italianisants. Il y a de fortes probabilités pour que le troisième, le chevalier de Vendôme, fasse lui aussi partie de la confrérie surtout que, selon Saint-Simon, Philippe de Vendôme avait la réputation d'être "au poil et à la plume" (bisexuel). L'autre source qui nous renseigne sur cette confrèrie se trouve dans les mémoires de Saint-Simon rédigées entre 1739-1749. Saint-Simon cite des officiers supérieurs comme le prince de Turenne et le marquis de Créqui, des gentilhommes de la suite de Monseigneur le Dauphin comme monsieur de Mineure, le chevalier de Mailly, le chevalier de Saint-Maure. On trouve aussi le comte de Marsan, frère du chevalier de Lorraine (le mignon de Monsieur), qui n'est pas cité mais qui fait probablement partie de la confrèrie. On peut ajouter à ceux-là, le duc de Gramont, le marquis de Manicamp, le marquis de Biran et parmi, les prince de sang, Louis de Bourbon, comte de Vermandois (1667-1683), bâtard légitimé de Louis XIV qui devra subir la disgrâce de son père et François-Louis de Bourbon-Conti (1664-1709) qui se voit ordonner de s'exiler à Chantilly auprès de son oncle le Grand Condé durant un an.

Tous ces beaux seigneurs ont eu la prétention de réssuciter l'ordre des Templiers. Mais dans quel but? Si on se fie au passé on remarque deux choses: tout d'abord l'oncle de Philippe de Vendôme, François de Bourbon-Vendôme (1616-1669) participa à la Fronde des princes de sang (1648-1653) et à Paris il fut surnommé le "Roi des Halles", mais plus significatif encore un des membres de la famille des Vendôme, Alexandre de Vendôme, qui fut Grand Prieur de France (1618-1629), a trempé dans la conspiration de Chalais.

Cette conspiration avait pour but d'assassiner le Cardinal Richelieu et de remplacer le roi Louis XIII par son frère "Monsieur" Gaston de France. La conspiration une fois éventée, le Grand Prieur, Alexandre de Vendôme et son fère César de Vendôme seront arrètés le 4 octobre 1626. Alexandre de Vendôme Grand Prieur du Temple de Paris mourra en prison le 28 février 1629 à l'âge de trente ans. Si l'on a un mauvais esprit, on pensera que ce qui s'est tenté au début du XVIIe siècle avec le roi Louis XIII et son frère Gaston de France aurait très bien pu se retenter à la fin de ce même siècle avec Louis XIV et son frère "Monsieur" Philippe d'Orléans. Ce qui est sûr, c'est que de nommer un Vendôme à la tête du Grand Prieuré de France au XVII siècle n'avait rien d'un acte anodin.

Louis-Armand de Bourbon-Conti, prince (1695-1727)

Chevalier de l'ordre du Saint-Esprit en 1711, Maréchal de camp des armées du Roi en 1713, Lieutenant général des armées du Roi en 1719. Son grand-père Armand de Bourbon-Conti (1629-1666) fut l'un des chefs de la Fronde (1648-1653) où les parlementaires français puis les princes de sang vont lutter en vain contre le pouvor absolu du jeune roi Louis XIV de sa mère Anne d'Autriche et de son premier ministre le cardinal Mazarin. Armand de Boubon-conti sera qualifié de "serviteur du Temple" par le "templier" Roger de Rabutin dans le discours du comte de Bussy-Rabutin à ses enfants, 1694, p 212.

Son père Louis-François de Bourbon-Conti faisait partie de la confrèrie d'italianisants qui réssucita l'ordre des templiers dans les années 1678-1681. Son fils Louis-François de Bourbon-Conti (1717-1776) deviendra Grand Prieur du Temple de Paris du 16 avril 1749 jusqu'à son décès le 2 août 1776. Notons que dans la pseudo-charte de Larménius, Louis-François de Bourbon-Conti est cité comme grand-maître des Templiers en 1741 et en décembre 1743 il est candidat malheureux à la charge de grand-maître de la franc-maçonnerie française.

Les francs-maçons français lui préfèreront son cousin Louis de Bourbon-Condé, comte de Clermont. (1709-1771). En 1746 le roi Louis XV nomme Louis-François à la tête du "Secret du roi" les services secrets français. Écarté du Secret du roi en 1756 sous l'influence de la maîtresse du roi madame de Pompadour, il s'engage résoluement dans l'opposition à la monarchie absolue. Louis-François de Bourbon-Conti recrute en 1757 le célèbre janséniste Louis-Adrien le Paige comme Bailli du Temple. Louis Adrien le Paige (1712-1802), avocat au Parlement de Paris, était connu pour ses attaques contre le despotisme royal avec des publications comme "lettres historiques sur les fonctions essentielles du Parlement, sur le droit des Pairs, et sur les lois fondamentales du royaume de 1753."

Le Grand Prieur du Temple le prince Louis-François de Bourbon-Conti, chevalier de Malte, franc-maçon membre de la loge " Hôtel de Bussy", premier directeur des services secrets français, reçoit le jeune Mozart dans l'hôtel du Grand Prieuré du Temple de Paris. Peinture de Michel-Barthélémy Ollivier, 1766. (le prince de Conti est le personnage représenté de dos à côté de la fenêtre).

Léopold-Philippe d'Arenberg, duc (1690-1754)

Chevalier de la Toison d'or en 1700, Maréchal de camp des armées impériales du Rhin 1713, Lieutenant général des armées impériales en 1716, Grand bailli du Hainault en 1718, puis gouverneur général des Pays-Bas. Commandant en chef des troupes des Pays-Bas en 1737, nommé Feld-maréchal la même année.

Henri François de Foix de Candalle, duc (1640-1714)

Chevalier de l'ordre du Saint-Esprit en 1688, Colonel de son régiment de cavalerie de 1653 à 1672.

Charles-Auguste de La Fare, marquis (1644-1712)

Militaire en service de 1667 à 1677. Maître de camp du régiment que son père avait commandé, Enseigne puis Sous-lieutenant de la compagnie des gendarmes. En mai 1677, il vendit sa charge de Sous-lieutenant des gendarmes au marquis de Sévigné. En 1684, il est nommé Capitaine des gardes du corps de "Monsieur" frère du roi Louis XIV, soupçonné d'être le Grand-Maître d'une confrérie templière.

En 1701, le marquis de la Fare devient Capitaine des gardes du corps de Philippe d'Orléans (1674-1723), fils de "Monsieur". À la mort du marquis en 1712, son fils aîné, Philippe-Charles de la Fare lui succéda dans sa charge de Capitaine des gardes du corps de Philippe d'Orléans futur régent du royaume de France (1715-1723).

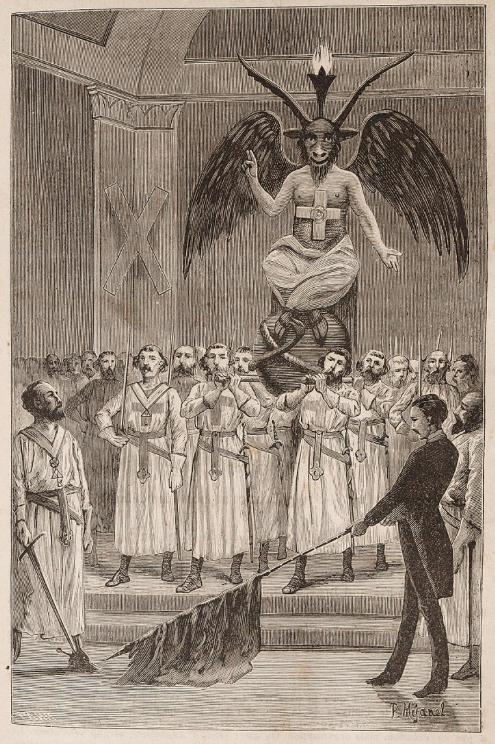

En tant que régent, Philippe d'Orléans impose son fils naturel Jean-Philippe d'Orléans comme Grand-Prieur du Temple (1719-1748) et protège la société du Temple. Il est troublant de constater que Philippe d'Orléans sera accusé d'invoquer le diable dans les carrières de Vanves et de Vaugirard où, non loin de là, le Grand Prieur du Temple, Philippe de Vendôme, possèdait un hôtel particulier. Il y a t-il un rapport quelconque avec le baphomet des Templiers ?

D'un point de vue politique, le régent soutien les jansénistes, il abandonne en septembre 1715 Versailles lieu du pouvoir absolu pour constituer la " Polysynodie" le conseil de régence au Palais-Royal à Paris.

Parmi les descendants des Orléans, on ne peut que faire le lien avec Louis-Philippe-Joseph d'Orléans (1747-1793) Grand-Maître de la Grande Loge maçonnique de France en 1771 puis du Grand Orient de France à partir de 1773. Louis-Philippe-Joseph d'Orléans devenu Philippe-Égalité a voté la mort du roi Louis XVI, le 18 janvier 1793 en déclarant: "Uniquement occupé de mon devoir, convaincu que tous ceux qui ont attenté ou attenteront par la suite à la souveraineté du peuple méritent la mort, je vote la mort".

Jean-Antoine de Mesmes, comte d'Avaux, académicien (1661-1723)

Membre de l'Académie française en 1710, premier président du parlement de Paris de 1712 à 1723, officier de l'ordre du Saint-Esprit, maître des requêtes, conseiller d'État ordinaire, frère aîné de Jean-Jacques IV de Mesmes ambassadeur de l'ordre de Malte en France.

Jean-Jacques IV de Mesmes était l'un des deux commanditaires de l'Histoire des Chevaliers de Malte de l'abbé Vertot qui deviendra l'un des ouvrages de référence des francs-maçons templiers. On peut en conclure que pendant la régence de Philippe d'Orléans (1715-1723) le parlement de Paris est entre les mains d'un templier dont le frère est chevalier de Malte.

Guillaume Amfrye de Chaulieu, abbé (1639-1720)

Conseiller et gestionnaire de fortune du duc de Vendôme et de son frère Philippe Grand Prieur de Temple, l'abbé de Chaulieu s'installe dans l'enclos du Temple de Paris en 1680. Il est un des animateurs de la société du Temple. Auteur de poèmes d'amour, il est surnommé l'Anacréon du Temple. Cependant certains mots doux pourraient révéler une activité plus secrète, quand il écrit au chevalier de Bouillon en 1712: "Arbre, croissez, disais-je, où nos chiffres tracés consacrent à l'amour nos noms entrelacés". Nous savons que le chiffre et la cryptographie font partie des activités des services secrets. L'ouvrage sur l'ordre de Malte d'Alain Blondy page 226 nous informe que le service de renseignement français utilisait une correspondance secrète avec le grand maître de l'ordre de Malte et franc-maçon Emmanuel de Rohan-Polduc, qui informait Paris sur les affaires de Pologne grâce au chiffre secret français. On connait aussi le fameux code dit "des Templiers" qui utilise la croix de Malte.

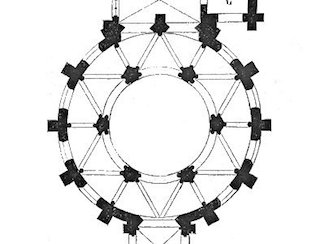

Code dit "des templiers" dont les francs-maçons se seraient inspirés pour le "parc à cochons"

François de Castagnère de Châteauneuf, abbé (1650-1708)

L'abbé de Chateauneuf est un littérateur et homme d'esprit à qui l'on doit d'intérressantes études sur la musique des anciens. En 1697 le roi de France Louis XIV l'envoie en mission diplomatique en Pologne auprès de l'abbé de Polignac, l'ambassadeur de France à Varsovie. En fait l'abbé de Chateauneuf est un agent de renseignement chargé de surveiller l'abbé de Polignac qui négocie l'élection de François-Louis de Bourbon-Conti (1664-1709) comme Roi de Pologne. Un des enjeux pour la France est que la Pologne signe un traité de paix avec les Turcs. La Turquie est un allié de longue date de la France. Le frère de l'abbé de Chateauneuf, Pierre-Antoine de Chateauneuf (1644-1728), est ambassadeur auprès de la Sublime Porte à Constantinople depuis novembre 1689. Cependant, trois mois avant l'élection du prince de Conti comme roi de Pologne le 27 juin 1697, Frédéric-Auguste de Saxe, avec l'appui du tsar Pierre le Grand, revendique le trône et entre en Pologne avec son armée pour se faire couronner roi de Pologne à Cracovie le 15 septembre 1697. Bien qu'élu avec la grande majorité des voix de la diète polonaise, François-Louis de Bourbon-Conti doit renoncer au trône de Pologne. François de Castagnère, abbé de Chateauneuf, a un frère aîné qui sera ambassadeur en Turquie, au Portugal, et au Pays-Bas. Un de ses neveux, Charles-Joseph de Castagnère baron de Chateauneuf (1686-1744), fut reçu de minorité comme chevalier de Malte le 12 novembre 1693. Mais l'abbé de Chateauneuf est surtout connu pour être le parrain du jeune Voltaire. C'est l'abbé de Chateauneuf qui introduit François-Marie Arouet, le futur Voltaire âgé de 12 ans, au sein de la société du Temple en 1706.

Hugues-Humbert Servien, abbé (1644-1723)

Hugues-Humbert est le fils de Justine de Bressac, l'une des premières femmes à porter le titre d'ambassadrice de France. Elle était l'épouse d'Ennemond Servien ambassadeur de France pour le duché de Savoie de 1648 à 1676 en poste à Turin. Hugues-Humbert, resté à la cour de France, est choisi à deux reprises par le roi Louis XIV pour remplir des missions extraordinaires à Turin en 1669 et 1670, comme celles de régler quelques différends survenus au sujet des limites entre la république de Gênes et le duché de Savoie. Il fut envoyé à la cour pontificale par son cousin et parrain, Hugues de Lionne, alors ministre des affaires étrangères. Hugues-Humbert fut camérier d'honneur du pape Clément X (1670-1676), puis camérier secret du pape Innocent XI (1676-1689). Il fit probablement office d'agent de liaison entre le gouvernement français et le Saint-siège. Il résida au moins dix-sept ans à Rome et en revint par une lettre de cachet au mois d'août 1687 au moment où le roi de France Louis XIV entame un bras de fer avec le pape Innocent XI à propos du privilège des franchises à Rome. Crise qui provoquera la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège et l'excommunication du marquis de Lavardin, ambassadeur de France à Rome en 1687. En 1715, Hugues-Humbert fut embastillé par le roi Louis XIV mourant et libéré par le régent Philippe d'Orléans.

Frédéric-Jules de la Tour d'Auvergne, chevalier de Bouillon, prince d'auvergne (1672-1733)

Chevalier de Malte, Grand Croix de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem en 1690. En 1715 le chevalier de bouillon proposa avec succès au régent Philippe d'Orléans d'organiser des bals masqués à l'opéra à Paris. Son grand-père Frédéric-Maurice de le tour d'Auvergne, duc de Bouillon (1605-1652) participa activement à la fronde. Plusieurs nobles de la Tour d'Auvergne sont chevalers de Malte comme Ignace-Constantin de la Tour d'Auvergne de Bouillon le 17 juillet 1662, le frère d'Ignace, Henri-Maurice de la Tour d'Auvergne de Bouillon le 1 mai 1671 et le neveu d'Ignace, Emanuel-Théodore de la Tour d'Auvergne de Bouillon le 10 avril 1670, ainsi que Emanuel-Maurice de la Tour d'Auvergne le 7 mai 1692. La famille de la Tour d'Auvergne, proche de la dynastie Écossaise des Stuart confiera l'éducation de Godefroy-Maurice de la Tour d'Auvergne àgé de 11ans à Andrew Michael Ramsay converti au Catholicisme et franc-maçon, avec une rente viagère à vie de trois mille livres versée à partir de janvier 1731, soit cinq ans avant son fameux discours.

Il est fort probable que c'est dans l'Hôtel du Grand Prieuré du Temple de Paris qu'est née cette chevalerie Maçonnique héritière de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem en 1736 puis des Templiers vers 1743.

François Courtin, abbé (1659-1739)

François Courtin est le fils d’Honoré Courtin (1626-1703) intendant, diplomate, conseiller d’état, ambassadeur de France en Suède et en Angleterre, un des grands commis de l’état et proche du clan des princes de Bourbon-Conti, qu'il suit pendant la Fronde. Conseiller au parlement de Paris, c'est vers la diplomatie que se tourne Honoré Courtin avec l'appui de Claude de Mesmes, époux de sa cousine germaine.

Hélas François Courtin ne semble pas être de la trempe de son père. Nommé abbé du Mont-Saint-Quentin, François fut un poète et libertin et selon le jugement définitif de Saint-Simon un bon à rien.

Jean-François-Paul Lefèvre de Caumartin, évêque et académicien (1668-1733)

Membre de l’Académie Française en 1694, docteur en théologie, vicaire général de l’Archevêque de Tours, puis évêque de Vannes en 1717 et évêque de Blois en 1719. Jean-François est le filleul du cardinal de Retz ( 1613-1679). Il fut élevé "sur les genoux" de ce cardinal qui fut l’un des principaux acteurs de la Fronde ( 1648-1653). La Fronde est au XVIIe siècle une sorte de répétition générale de la Révolution française du XVIIIe siècle.

Parmi les frondeurs, outre le cardinal de Retz, on compte « Monsieur » le duc d’Orléans (1608-1660), Louis II de Bourbon-Condé (1621-1686), Armand de Bourbon-Conti (1629-1666), Frédéric-Maurice de la Tour d’Auvergne duc de Bouillon (1605-1652), Henri Duc de Rohan-Chabot (1615-1652), la duchesse de Longueville (1619-1679) et Anne-Marie-Louise d'Orléans duchesse de Montpensier (1627-1693) qui fait tourner les canons de la Bastille contre l'armée du roi et met le feu à la première pièce le 2 juillet 1652.

On remarque que certains des descendants de ces frondeurs se retrouvent au sein de la société du Temple mais seront aussi des animateurs de premier plan au sein de l’ordre de Malte et de la franc-maçonnerie française.

Plusieurs nobles de la maison des Lefèvre de Caumartin sont chevaliers de Malte comme Robert Lefrèvre de Caumartin reçu le 15 septembre 1662 ainsi que Félix Lefèvre de Caumartin son frère reçu le même jour. Jean-François-Paul Lefèvre de Caumartin est aussi un évêque de tendance janséniste. Il semblerait qu’il faisait partie des « appelants », c’est à dire des ecclésiastiques français qui appelaient à la tenue d’un concile général pour remettre en cause les bulles pontificales qui condamnent le jansénisme.

Au XVIIe siècle, les jansénistes se retrouvent en opposition frontale aussi bien avec le roi Louis XIV qu’avec le Saint-Siège et au XVIIIe siècle les jansénistes seront une force décisive pendant la Révolution française lors de la constitution de l’Assemblée Nationale le 17 juin 1789 avec le soutien de l’abbé Grégoire et de ses partisans. L'abbé Grégoire est un admirateur des Templiers et un janséniste convaincu. Dans sa publication sur les "Ruines de Port-Royal des Champs" 1801, il fait l'éloge des dames de l'abbaye cistercienne de Port-Royal des Champs qui portaient la croix vermeille et défendaient contre le despotisme la souveraineté du peuple.

Considérée comme une place forte du Jansénisme, l'abbaye cistercienne de Port-Royal des Champs sera rasée en 1710.

C’est probablement la mère de Jean-François, Catherine-Madeleine de Caumartin, qui pousse le cardinal de Retz à écrire ses mémoires sur les événements qu’il a vécu pendant la Fronde. Les mémoires du cardinal de Retz ne seront publiées que sous la régence de Philippe d’Orléans en 1717. Jean-François a aussi un demi-frère Louis-Urbain Lefèvre de Caumartin qui invite régulièrement le jeune Voltaire dans son château de Saint-Ange.

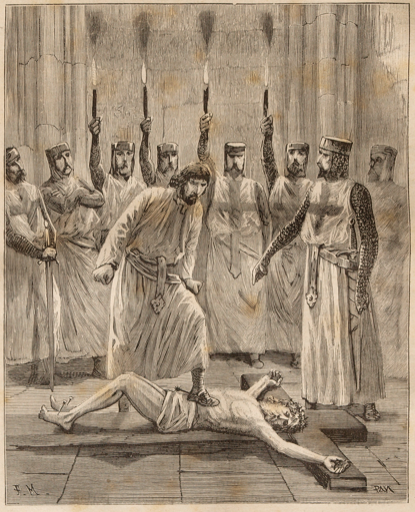

Le roi Louis XIV écrasant la fronde, musée du Louvre (1653-1654).

Le curriculum vitae de Jean-François-Paul Lefèvre de Caumartin nous fait prendre conscience que la société du Temple, loin d’être un inoffensif club d’épicuriens et d'italianisants comme il apparaît à ses débuts, est en réalité une redoutable organisation politique particulièrement dangereuse pour le droit divin. Marqués par l’échec de la Fronde et métamorphosés sous l'influence de la spiritualité jansénistes (Port-Royal), ces Templiers de la fin du XVIIe siècle vont développer au XVIIIe siecle une stratégie d’entrisme dont les objectifs seront de se constituer un réseau d'influence international à travers des organisations comme l’ordre de Malte et la franc-maçonnerie et de soutenir le Parlement de Paris contre l’autorité du roi de France. Ces Templiers jouerons Paris la frondeuse contre Versailles la despote.

Michel-Celse-Roger de Bussy-Rabutin évêque et académicien (1669-1736)

Évêque de Luçon en 1723, membre de l'Académie Française en 1732, l'évêque de Luçon est un peu chez lui dans l'enclos du Temple de Paris. Un de ses parents Hugues de Bussy-Rabutin, chevalier de Malte, fut grand prieur du Temple de Paris du 20 novembre 1644 jusqu'en 1657 à l'époque de la Fronde et son père Roger de Bussy-Rabutin séjourna dans l'enclos du Temple de Paris du temps du commandeur du Temple Hugues de Bussy-Rabutin, son oncle.

En 1719 Michel-Celse-Roger hérita avec sa soeur du château familial de Bussy-Rabutin. La décoration du château date des années 1666-1683 durant l'exil de son père Roger de Bussy-Rabutin (1618-1693) qui fut banni de la cour par le roi Louis XIV pendant dix-sept ans. Il est vrai que Roger de Bussy-rabutin était l'auteur en 1665 d'un pamphlet qui sur un ton badin nous révèle les turpitudes de la cour du roi de France mue par des appétits matériels et sexuels débridés. Révélations qui participaient grandement à désacraliser la figure du roi Soleil. Ce pamphlet intitulé Histoire amoureuse des Gaules était curieusement édité sous les éditions " à la croix de Malte", croix qui ressemble d'ailleurs plus à celle du Temple.

On remarque que le château de Bussy-Rabutin dont hérita l'évêque de Luçon est truffé de références à l'hermétisme et à l'art de l'alchimie. Cela démontre qu'au temps de la création de la société du Temple, une certaine noblesse française était encore au fait de la tradition "templière".

Dans le château de Bussy-Rabutin on n'est pas étonné de croiser des devises qui paraphrasent la devise des Templiers.

"Non sibi, sed domino": "non pas pour lui mais pour son maître". La devise des Templiers est "Non nobis, Domine non nobis, sed nomini tuo da gloriam": " non pour nous Seigneur, non pour nous, mais pour la gloire de ton nom".

Tradition parfois gravée dans la pierre des châteaux comme celui de Gaillon. La promesse de la citoyenneté ?

Nicolas de Malézieu, académicien (1650-1727)

François-Joseph de Beaupoil de Sainte-Aulaire, académicien (1643-1742)

Charles-Jean-François Hénault, académicien (1685-1770)

Jean-Baptiste Rousseau (1670-1741)

François-Marie Arouet dit Voltaire, académicien (1694-1778)

Marguerite Jeanne Cordier de Launay, Baronne de Staal, femme de lettre (1684-1750)

L’Abbé Vertot, l’ordre de Malte et les Templiers

Ordre de Malte et Templiers au XVIIIe siècle

En 1726, l’abbé Vertot (1655-1735) publie un véritable best-seller, avec son Histoire des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem appellez depuis les chevaliers Rhodes, et aujourd’hui les chevaliers de Malte. L’ouvrage de l’abbé Vertot sera réédité six fois entre 1727 et 17611. Ce qui est surprenant dans cette histoire des chevaliers de Malte, c’est que l’on y parle beaucoup des Templiers. Beaucoup plus que ce à quoi on pourrait s’attendre d’une histoire ordinaire sur l’ordre de Malte. Commandé en 1720, il aura fallu six ans à l’abbé Vertot pour réaliser cette publication en quatre volumes. Mais surtout, dès le premier tome, on a la surprise de constater que l’ordre de Malte revendique une filiation directe avec l’ordre des Templiers. Cette ouvrage, commencé à peine trois ans après la création à Londres de la société secrète des francs-maçons en 1717, ne va certainement pas rester inaperçu lors de sa publication.

Grâce à l’inventaire réalisé après le décès du Comte de Clermont en 1771, nous savons que l’Histoire de Malte de l’abbé Vertot figurait en bonne place dans la bibliothèque du grand maître de l’ordre maçonnique de France2, dont la grande loge s’intitulait loge de Saint-Jean de Jérusalem. L’abbé Vertot figure aussi comme l’une des six références qu’un frère maçon au grade de grand inspecteur grand élu ou chevalier Kadosh doit avoir consulté3. Ce grade maçonnique est en effet celui où le frère maçon est fait chevalier templier au sein du rite de perfection, ancêtre du rite écossais ancien et accepté.

Dans ces conditions, on peut se demander qui furent les commanditaires de cette si singulière histoire de l’ordre de Malte. Si l’on se réfère à la préface et surtout aux deux portraits généreusement présentés aux côtés de ceux des grands maîtres de l’ordre de Malte, on peut supposer qu’un premier commanditaire était Jean-Jacques, bailli de Mesmes, ambassadeur de l’ordre de Malte en France, nommé en 1715.

Le deuxième portrait est celui de Jean Philippe d’Orléans dit le « chevalier d’Orléans » grand prieur de France de l’ordre de Malte, nommé en 1719, résident dans l’ancien enclos des templiers de Paris.

On remarquera que le chevalier d’Orléans, fils du régent grand prieur résidant au Temple s’est fait représenter avec un poignard placé sur l’épaule en partie cachée par son manteau. L’épée et le poignard faisaient partie des armes d’un chevalier de Malte. Le poignard des grands maîtres de l'ordre de Malte est exposé au musée du Louvre. Il a été remis avec l'épée du grand maître à Napoléon Bonaparte lors de la capitulation de l'île de Malte en 1798.

Le poignard est aussi un des attributs symboliques du grade dit « de vengeance » dans le rituel des Templiers francs-maçons.

Mais que nous dit l’abbé Vertot qui ait tant intéressé ces fameux Templiers francs-maçons. L’abbé précise : « Hugues de Payens, Geoffroy de saint Aldemar, et sept autres gentilshommes, tous Français [ ….] formèrent entre-eux une petite société [….]. Ce n’était d’abord qu’une simple association de quelques particuliers, et qui sans s’assujettir à aucune règle, et sans avoir pris l’habit de Religieux, allaient au-devant des pèlerins, quand ils en étaient requis. Brompton Historien presque contemporain, rapporte que de son temps on prétendait que ces Gentilshommes étaient des élèves des Hospitaliers, qui ne subsistèrent pendant plusieurs années que par leur secours. Ils s’étaient retirez dans une maison proche le Temple, ce qui leur fit donner depuis le nom de Templiers, ou de Chevaliers du Temple »4. Le phrasé subtil de l’abbé Vertot nous laisse entrevoir que Temple et Templier sont synonymes et que ces chevaliers avaient formé une petite société élève des Hospitaliers.

Ce discours a priori anodin devait cependant attirer l’attention de tous les initiés qui savaient que dans l’enclos du Temple de Paris, siège de l’ordre de Malte en France, s’étaient constituée, sous l’autorité du grand prieur de France Philippe de Vendôme (1678-1719), la société du Temple. C’est à dire la « société des Templiers » si l’on retient les leçons de l’abbé Vertot.

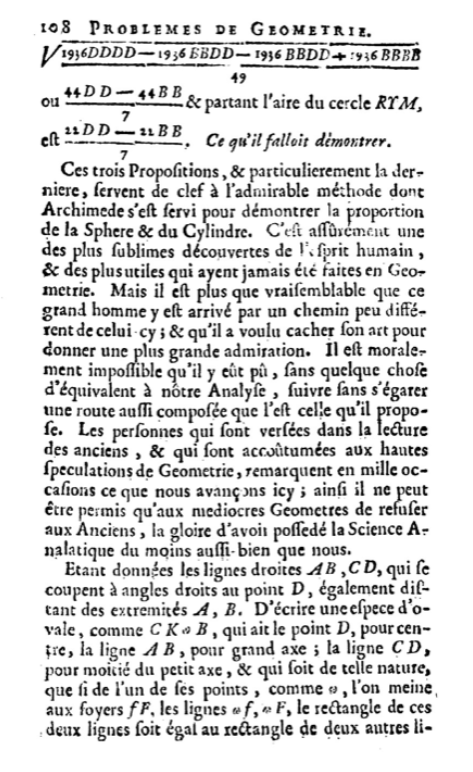

Cette société accueillait dans l'enclos du Temple de Paris des chevaliers de Malte5 mais surtout des personnalités françaises de haute qualité6, comme l'écrivain et philosophe Monsieur Voltaire ou le mathématicien Nicolas de Malézieu auteur d'un traité sur l'application de l'algèbre à la géométrie.

De là à penser que ce sont ces Templiers élèves des Hospitaliers qui ont commandé cette histoire de l’ordre de Malte il n’y a qu’un petit pas que visiblement tous les dignitaires francs-maçons bien informés ont fait.

Un peu plus loin dans son récit, l’abbé Vertot rajoute à propos des Templiers: « au bruit même de leurs exploits, on leur fit de magnifiques donations, et Brompton dont nous venons de parler, ajoute que cette Société naissante, et cette fille de la Maison de Saint Jean devint en peu de temps si riche et si puissante, que la fille, dit-il, faisait ombre à la mère, et semblait la vouloir obscurcir. Quoi qu’il en soit de ce qu’avance cet Historien, il faut convenir que l’un et l’autre Ordre furent les plus fermes appuis de Jérusalem [….] en sorte que c’est en quelque manière écrire l’histoire de ces deux Ordres que de rapporter les différents évènement de cette Monarchie ».7

Ordre de Malte et Templiers au XVe siècle

Ces deux passages de l’abbé Vertot sur les Templiers appellent quelques commentaires. L’historien de référence John Brompton est un abbé cistercien de l’abbaye de Jervaulx, fille de la Claire Vallée située dans le Yorkshire au nord de l’Angleterre. Il semblerait que la chronique du moine John Brompton qui couvre la période de 588 à 1199 soit en réalité une copie faite pour la bibliothèque de son abbaye d’une autre chronique, celle du moine bénédictin Ranulf Higdon (1299-1363) du monastère Saint Weburg à Chester. La chronique du moine Higdon le « polychronicon » à été rédigée autour des années 1330-1363, c’est-à-dire après le procès des Templiers. Quant à l’abbé John Brompton, il est décédé vers 1464. Ces deux chroniqueurs ne sont donc pas contemporains des faits qui pourraient concerner les Templiers.

Par contre, quand John Brompton affirme que de son temps (au XVe siècle) on prétendait que les Templiers étaient des élèves des Hospitaliers, cela est confirmé par un document issu de l’ordre des Hospitaliers. Ce document composé avant 1472, s’intitule la « Chronique des Maîtres décédés de l’hôpital ». Dans cette chronique il est dit: « maître Guillaume de Châteauneuf acheta du temple les reliefs ( les restes alimentaires ) qu’ils prenaient de notre Hôpital selon l’usage qui entendez. Il se trouve que l’ordre du temple remonte aux reliefs que maître Roger de moulin avait concédé à 25 donnés de l’Hôpital qui étaient obligés de garder le col qui était le lieu de tant de malheurs qu’il n’y avait pas de pèlerin de passage qu’il ne soit dérobé ou tué. Pour cette raison, pour maintenir la sécurité de ce col, ledit maître s’obligea envers ces 25 donnés avec les restes des repas. Ces donnés avaient un cheval, avec une selle dotée de trois arçons, qui était montée par les pèlerins sains et saufs. A cause de l’efficacité de leur action, ils obtinrent une renommée tellement convenable dans le monde qu’on les combla de bien en sorte qu’il touchèrent une bonne condition. Ainsi, avec le permis du maître, ils supplièrent le pape qu’il leur donne pour vrai habit une robe blanche avec la croix rouge pur se différencier du nôtre qui est noir avec la croix blanche sur la poitrine. Cela est la vérité et ils avaient comme sceau un cheval avec trois arçon. Et partir du [ lacune ] le maître a gardé et garde une bulle de cire avec l’empreinte d’un frère de la ceinture en dessus. On peut ainsi conclure que, pendant que le Temple dura, les donnés eurent les restes des repas. Mais ce maître Guillaume de Châteauneuf acheta du maître du Temple- qui était son frère charnel- lesdits restes pour un cheval. Ainsi, comme les restes avaient été donnés pour un cheval, pour un cheval furent enlevés »8.

Il y a beaucoup de faussetés dans ce texte mais ce qui nous intéresse c’est l’intention. Dans la première moitié du XVe siècle, l’ordre des Hospitaliers affirme que les Templiers étaient à l’origine des donnats de leur ordre. Ce texte met aussi en avant les liens fraternels qui existaient entre les deux ordres par le fait qu’à une époque les grands maîtres des deux ordres étaient des frères charnels. Le texte parle de Guillaume de Chateauneuf (1243-1258) mais si on s’en tient aux faits, cela se produisit avec le grand maître des Hospitaliers Garin de Montaigu (1207-1228) dont le frère Pierre de Montaigu fut élu grand maître des Templiers de 1219 à 1232.

Cette tradition de vouloir faire des frères templiers des donnats de l’ordre des Hospitaliers au XVe siècle pourrait s’appuyer sur les déclarations d’un témoin au procès des Templiers en 1311: celles du notaire italien Antonio Sicci de Verceil, au service des Templiers en Terre Sainte pendant quarante ans.

Ordre de Malte et Templiers au XIVe siècle

Pendant le procès des Templiers, le notaire Antonio Sicci de Verceil déclara que des Templiers lui avaient dit: « Deux nobles chevaliers bourguignons furent à l’origine de l’ordre de la milice du Temple dans la manière suivante: ces deux chevaliers gardaient le col qui est appelé aujourd’hui Château Pèlerin et qui à l’époque s’appelait « Col des Pèlerins ». A cet endroit, ceux qui étaient en marche pour le Sépulcre de Jérusalem étaient dépouillés et aussi tués. Ces chevaliers gardèrent longtemps ce passage, pendant à peu près neuf ans, car ils ne reçurent que neuf associés. Ainsi, à cause des mérites de leur bonté qui s’était manifestée dans l’exercice de la garde de ce col pour la foi catholique et la sécurité des voyageurs, le pape de l’époque confirma leur ordre avec l’habit qu’ils avaient pris et permis que tous les relevia [ les restes alimentaires ] des frères de la maison de l’Hôpital de saint jean de Jérusalem, destinés à soutenir ledit ordre - pour la sécurité et la liberté de la terre sainte à laquelle ils se dédiaient - soient désormais d’usage et de propriété des templiers »9.

Avec ce dernier témoignage, on ne peut pas en conclure que les Templiers à leurs débuts étaient des donnats de l’ordre des Hospitaliers mais seulement qu’ils bénéficiaient du gîte et du couvert des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Selon l’historienne Simonetta Cerrini qui a publié ces témoignages, le fait d’insister sur le droit de reliefs que les Templiers avaient sur l’Hôpital pendant leur procès pourrait être une manière de justifier aux yeux des princes la dévolution des biens de ces infortunés Templiers à leur frères de l’Hôpital. Dévolution qui n’était pas acquise tant les biens des Templiers suscitaient la convoitise des puissants. La détermination du pape Clément V permit à l’Église romaine d’imposer ses vues sur ce sujet. Au concile de Vienne (16 octobre 1311- 6 mai 1312), le pape fulmine la bulle Ad providam le 2 mai 1312 qui donne aux Hospitaliers les biens des Templiers excepté en Castille, dans une partie de l’Aragon, au Portugal et à Majorque.

Le dernier jour du concile de Vienne, l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem va aussi hériter du personnel templier. Par la bulle Considerantes dudum fulminée le 6 mai 1312, est demandé aux Hospitaliers de recevoir les anciens Templiers qui dorénavant porteront le manteau des Hospitaliers. En plus de cela, l’ordre doit leur verser une pension à prélever sur les revenus des commanderies templières passées sous leur juridiction.

Pour la seule province d’Aragon, les Hospitaliers vont verser une pension à cent neuf anciens Templiers répartis sur vingt-six maisons ou commanderies10. Les conciles provinciaux et les commissions diocésaines chargés après le concile de Vienne de fixer les montants des pensions ont été particulièrement généreux vis-à-vis des anciens Templiers. L’évêque de Tarragone écrivit au roi de Majorque que le frère templier Raymond Sa Guardia devra être placé dans son ancienne commanderie du Mas Deu avec une pension de 350 livres que les Hospitaliers continueront à lui payer jusqu’à sa mort. Sur l’ancienne commanderie templière du Mas Deu, devenue hospitalière, c’est au total seize frères de l’ancien ordre du Temple qui seront pensionnés par l’Hôpital. Parmi eux se trouve un maçon et tailleur de pierre nommé Raymond Carme qui travaille sur Perpignan11. Le dernier ancien Templier à recevoir une pension en Roussillon sera le frère Berenger de Coll jusqu’en 1350.12

Faute d’étude générale sur ce sujet précis, il reste encore très difficile d’évaluer le nombre de frères templiers qui vont ainsi retrouver leur ancienne commanderie sous le manteau des Hospitaliers mais c’est pour le moins plusieurs centaines, voire plus. Lors du Concile de Vienne, neuf Templiers qui se présentent pour la défense de l'ordre affirment qu'il y avait mille cinq cents à deux mille Templiers à Lyon et dans les environs prêts à les soutenir13. En Picardie, une enquête sur les revenus de la maison de Bertagnemont en Laonnois révèle la présence, aux côtés de trois Hospitaliers « de souche », d’Adam, dit « Torchon », et Gautier, dit « de Sommereux », jadis de l’ordre du Temple, et de Marie, dite « de Thori », noble, soeur jadis du Temple à qui l’on paye chaque semaine pour ses dépenses douze sous et six deniers tournois ainsi que cent sous tournois pour ses vêtements pour l’année. Il y a dans la même maison une autre Marie également ancienne soeur du Temple, ce qui fait que dans cette maison de l’Hôpital les anciens Templiers sont en majorité. Dans deux autres maisons du Laonnois, Thori et Puiseux-sous-Laon, on compte cinq soeurs et un frère jadis du Temple.14

L’enquête pontificale sur les revenus de l’ordre de l’Hôpital commandée en 1338 nous informe que les Templiers sont partout. Parmi les chevaliers hospitaliers de Nice, deux anciens Templiers sont cités: Raimond d’Orange et Guillaume Posqueiras. À Valence, c’est Jean de Mornas ancien Templier. En Angleterre en 1338, les Hospitaliers versent encore une pension à douze anciens Templiers.

En réalité, les Hospitaliers n’avaient pas le personnel nécessaire pour gérer toutes les nouvelles commanderies issues de l’ancien ordre des Templiers et ils furent finalement plutôt soulagés, voire honorés, que ces nouveaux martyrs de l’Occident daignent porter le manteau à la croix blanche de l’Hôpital pour continuer à gérer leurs anciennes commanderies à leur profit, hormis il est vrai les fameuses pensions qui étaient parfois exagérés pour des frères qui avaient fait voeu de pauvreté. Les Hospitaliers s’en plaignirent au pape Jean XXII, qui intervint en décembre 1318, en exigeant que des commissaires soient chargés de modérer le taux des allocations concédées dans vingt-quatre diocèses français, dans ceux d’York, de Londres, de Cantorbéry, de Dublin, de Tournai, de Liège, de Camin, de Cologne, de Magdebourg, de Mayence, en Italie dans les diocèses de Castello, d’Asti, de Milan, de Bologne, de Pérouse, de Naples, de Trani, dans l’île de Chypre à Nicosie.15

Pas rancuniers, les frères de l’ancien ordre du Temple vont gérer les affaires pour l’Hôpital, comme le commandeur de la maison de Besançon, cité dans un acte de 1323 comme suit : « frère Gilles de Dole recteur de la maison autrefois du temple de Besançon, et lui-même autrefois membre de l'ordre.16 » ou l’ancien Templier, Olivier de Penne, protégé du pape Clément V, précepteur en 1318 de la moitié de la Seigneurie de Cas près de Calus, moitié confisquée aux Templiers et donnée aux Hospitaliers.17

Templiers, des valeurs en noir et blanc

Cette situation aurait pu poser quelques problèmes pour des esprits chagrins. Après tout, les frères templiers ne venaient-ils pas d’avouer d’avoir craché sur la croix du Christ le jour de leur admission?

D’avoir pratiqué des baisers obscènes ( in ore, in umbilico et in fine spinoe dorsi ) sur la bouche, sur le nombril et à l’extrémité de l’épine dorsale?

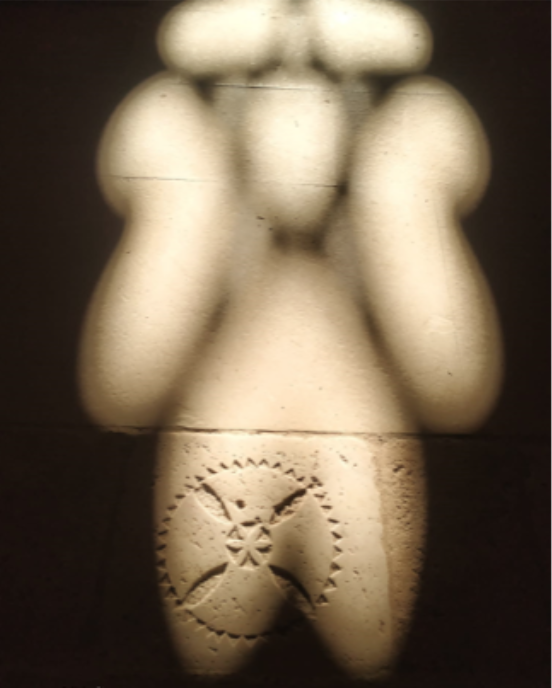

D’avoir reçu du commandeur une cordelette sortie d’un coffret? Cette cordelette que le frère templier devait toujours porter autour de la taille, et qui, disait-on, avait été mise en contact avec la mystérieuse figure du puissant Baphomet. On peut ajouter à cela le contre-sceau de dignitaire templier comme André de Colours, maître de la province de France (1208 - 1219) représentant un abraxas penthée avec en exergue l’inscription + : SECRETVM TEMPLI :

Suite à nos recherches sur la religion des frères templiers, nous avons un certain nombre d’éléments qui nous permettent de penser que certains d’entre eux ont fini par pratiquer la gnose - et une gnose chrétienne bien particulière, que l’on pourrait qualifier de Séthienne. Cette gnose originaire de la région d’Édesse est très influencée par la civilisation des prêtres mages de l’ancienne Perse ainsi que par le livre d’Hénoch venu d’Éthiopie jusqu’en Égypte, qui nous révèle que ce sont les anges déchus qui ont apporté la connaissance aux hommes.

La liturgie du Baphomet des frères templiers est très complexe. À l’origine, le Baphomet est une figure anagogique, c’est à dire une figure du ciel qui révèle un sens spirituel des Évangiles. Il incarne le moment de la venue du Paraclet promis par Jésus où il est annoncé la restauration du royaume d’Israël. Cette figure a été portée par les chanoines réguliers de Saint-Sernin de Toulouse lors du départ de la 1er croisade en mai 1096 conduite militairement par le comte de Toulouse Raymond de Saint-Gilles (1042-1105). Mais la figure choisie par les chanoines réguliers et reprise par les Templiers est particulièrement ambiguë puisque c’est la figure zodiacale du solstice d’hiver qui est censé représenter le message du Paraclet. Située entre le signe du Sagittaire et la chèvre Capricorne, cette figure astrale correspondait dans l’ancienne religion romaine à la porte des dieux que l’âme du gnostique devait franchir pour retrouver à travers l’ascension des sphères célestes sa patrie lumineuse. On croit comprendre que cette figure incarne au XIe siècle le passage d'un statut de l'homme pensé comme fautif et pécheur porté par un Christ crucifié exalté par les clunisiens et par conséquent assujetti au droit divin du Saint Empereur Romain Germanique, à celui de citoyen libre et égal en droits d'une République Chrétienne représenté par l'enfant Jésus et la croix à branches égales et qui s'apprête à libérer Jérusalem.

Le solstice d’hiver est aussi le moment où la nuit est la plus longue de l’année et c’est au bout de cette nuit sans fin que la lumière s’apprête à vaincre les ténèbres. C’est pour cette raison que les gnostiques séthiens vont associer le solstice d’hiver au « porteur de lumière » que les romains appelaient Lucifer.

C’est sur le prince des anges déchus que le gnostique séthien compte pour accéder à cette connaissance qui vous fait retrouver la patrie des âmes lumineuses. Il est à craindre que ces gnostiques ne recherchaient qu'à posséder des pouvoirs surnaturels à travers des sciences occultes comme la magie, l'astrologie, l'alchimie etc, et qui fondamentalement participaient à pervertir la liturgie originelle des frères templiers. On pense à des âmes damnées comme le sieur Gervais de Tilbury. C'est en tout cas le constat que faisait en 1531, Henri Corneille Agrippa dans son oeuvre " Les Trois Livres de la Philosophie Occulte ou Magie" où il écrit :" Nul n'ignore qu'il est possible d'attirer les mauvais génies par des cérémonies profanes. C'est, selon Psellos, ce que faisaient les mages gnostiques [....] Ceci n'est pas sans rappeler, si ces faits sont exacts et ne sont pas des fables, ce que l'on peut lire sur l'hérésie détestable des templiers..."18

Si l’on veut avoir un regard plus rationnel et pour tout dire plus démocrate, sur la démarche des frères templiers, à l’exemple du poète Dante Alighieri, on pensera qu'elle passe par la recherche de la preuve ontologique de l’existence de Dieu qui légitime la gouvernance des laïcs sur le royaume de Jérusalem. Preuve qui dans la tradition occidentale issue de la culture gréco-romaine s'exprime à travers l'art de la géométrie et de l'architecture, "Le Grand Architecte de l'Univers".

D’un point de vue chrétien, cette démarche s’apparente à la voie de la dissemblance, la voie de la divine ténèbre ou (divine comédie). C’est une descente aux enfers dans le royaume du prince des anges déchus. Évidemment, la présence de Lucifer, pour le citoyen démocrate, est là pour mettre en garde le chercheur sur les dangers de cette quête. En sachant que ce pèlerinage ne vaut que pour ceux qui aiment Dieu. Pour les autres, le rique est qu'à la fin du chemin, le feu de la Pentecôte ne soit pas celui du Saint-Esprit mais bien celui des flammes de l'Enfer.

Lors du concile de Vienne, le pape Clément V, face à hostilité de la majorité des prélats présents, avait supprimé l’ordre des Templiers « ex officio » par rigueur de justice ou plénitude de pouvoir.19 Le pape s’était cependant abstenu de proclamer la « damnatio memoriae »,20 ce qui permit aux frères de l’ancien ordre des Templiers, une fois réconciliés avec l’Église, de reprendre une activité normale sous le manteau de l’Hôpital. Avec de surcroit de généreuses pensions allouées et une réputation de héros et de martyrs qui cadraient mal avec les faits reprochés. Il est vrai que les Templiers ont aussi participé à faire la fortune des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem.

Les Hospitaliers héritiers des Templiers

Dans son histoire des chevaliers de Malte, l’abbé Vertot nous dit: « la conquête de l’isle de Rhodes et la dépouille des grand biens des templiers élevèrent l’ordre Militaire de Saint Jean à un degré de grandeur comparable à celui de plusieurs souverains de l’Europe ».21L’ordre des Templiers, beaucoup plus puissant que celui des Hospitaliers, a dans certaines provinces d’Europe triplé le nombre de ses commanderies ainsi que ses revenus. À tel point que l’abbé Vertot fait remarquer: « Depuis l’union des grands biens des templiers à l’ordre de Saint Jean, la plupart des chevaliers se trouvaient revêtus de commanderie. Ces nouveaux commandeurs, et surtout ceux qui demeuraient en Europe, attachez à découvrir les anciens biens des templiers, ou à les faire valoir, à la faveur des divisions qui régnaient alors dans cet ordre, se dispensaient de résider à Rhodes [….] dans la Maison chef d’ordre qui leur paraissait un véritable exil. »22

Quand en 1350, le prieur du prieuré de France de l’Hôpital s’installa dans l’ancien enclos du Temple de Paris, il se désigna comme le prieur du Temple23. Cela rejoint ce qu’affirme César de Nostredame dans son Histoire et Chronique de Provence publié en 1614, quand il nous dit au chapitre Commandeurs et chevaliers tant de Saint-Jean que Templiers : « les commandeurs de Saint Jean de Jérusalem, à savoir le commandeur de Puymoisson, tant pour lui que pour le commandeur de Manosque. Frère Jean de Venteyrol commandeur des Homergues, tant pour lui, que pour les autres commandeurs du pays, de l’ordre de Saint Jean et du temple qu’ils nommaient encore templiers ».24Jean de Venteyrol ou Venterol fut commandeur des Omergues en 1390; il deviendra par la suite grand commandeur de l’ordre avec Trinquetaille, Manosque et Aix de 1422 à 1432. L’historien Alain Demurger fait remarquer que dans certains actes des Hospitaliers, comme celui daté du 13 février 1486, il est précisé: « honorable personne religieux chevalier frère Charles Chapperon de l’ordre de Saint-Jean de Rhodes et commandeur du temple de Mauléon ». Dans cet acte, il reçoit une somme d’argent d’un écuyer dû à « feu frère Jacques de Savoyes pour lors commandeur dudit lieu du temple. »25

On remarque que malgré les siècles passés, les frères hospitaliers n’ont jamais essayé de faire disparaître le souvenir des Templiers. Mieux, ou pire encore, puisque l’on constate que les Hospitaliers vont finir par parler de temple quand ils désignent une de leurs propres chapelles ou églises.

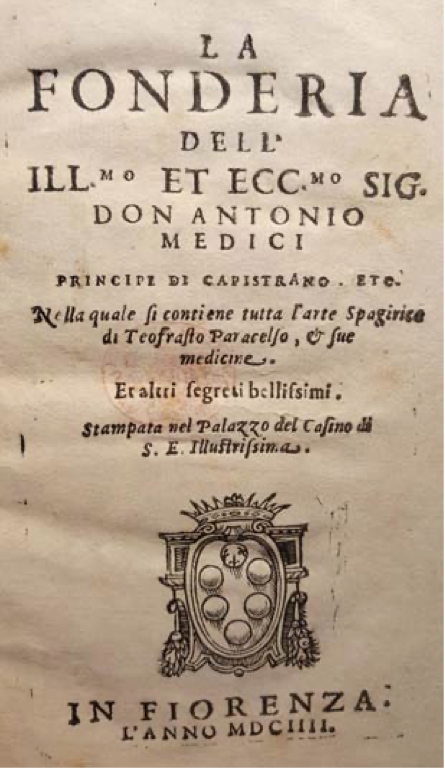

Au XVe siècle l’alchimiste Bernard de Trévise (1406-1490) qui, travaillant à Rhodes, alors siège de l’ordre des Hospitaliers, attestait avoir trouvé chez les chevaliers hospitaliers ce qu’il est convenu d’appeler « la tradition secrète des Chevaliers du Temple »26. Si ce témoignage peut toujours être sujet à caution, il est certain que les chevaliers hospitaliers de Saint Jean se sont intéressés de très près à l’alchimie. On en a la preuve avec le chevalier Antoine de Médicis (1576-1621).

Ce chevalier de Malte, prieur de Pise, possédait à Florence son propre laboratoire d’alchimie installé au casino di San Marco et que l’on appelait «la fonderie». Antoine de Médicis était si fier de ses recherches qu’il n’hésita pas à publier sous son nom un traité d’alchimie en 1604.

Quant au chevalier de Malte Philippe de Vendôme (1655-1727), grand prieur du Temple de Paris en 1678, il possédait un petit hôtel particulier rue de Vaugirard que l’on appelait « la maison aux cornues». Après sa mort, quand il fallu faire l’inventaire de ses biens, les notaires trouvèrent dans la maison de Vaugirard tout l’attirail du parfait alchimiste, à savoir des filtres, des fioles et des cornues, d’où le nom de la maison aux cornues.

Deux commandeurs templiers aux service des Hospitaliers

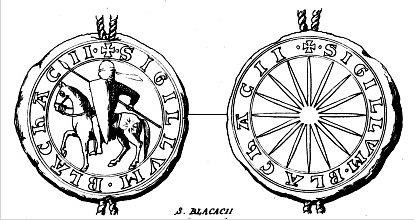

Parmi les commandeurs templiers devenus commandeurs hospitaliers après le procès de l’ordre des Templiers, deux personnages retiennent notre attention. Le premier est le chevalier provençal Albert de Blacas d’Aulps, commandeur des maisons templières de Saint-Maurice de Régusse et d’Aix en Provence27. Il semblerait que lors de l’arrestation des frères templiers en Provence, ce Templier ait bénéficié d’un régime de faveur. Albert de Blacas n’a pas été croupir dans les prisons de Pertuis et Meyrarques comme ses congénères mais sera assigné à résidence à Aix. Les seigneurs de Blacas d’Aulps portent comme blason l’étoile à seize rais de la très puissante Maison des Baux de Provence dont les Blacas seraient une branche cadette.

On en déduit que notre Templier a dû bénéficier de la haute protection de l’illustre Maison des Baux, descendante du roi mage Balthazar. Après le procès des Templiers, Albert de Blacas retrouve sa fonction de commandeur de la maison de Saint-Maurice de Régusse sous le manteau des Hospitaliers avec en prime une généreuse pension. Cette maison des Blacas d’Aulps donnera par la suite de nombreux chevaliers à l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem de Rhodes puis de Malte.

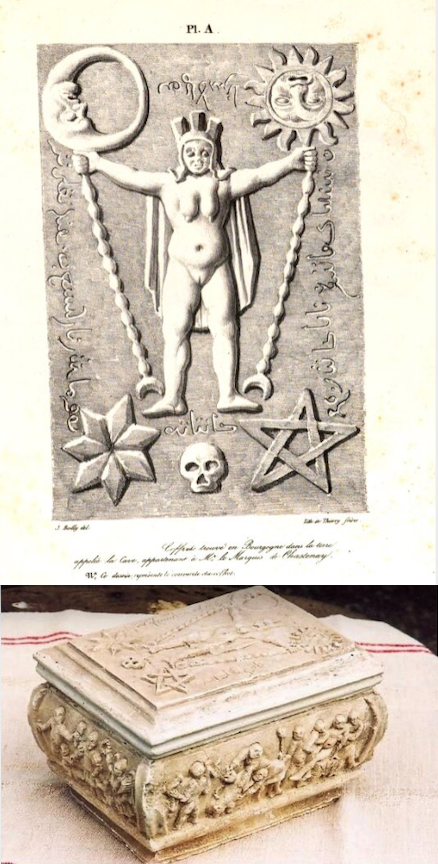

Parmi ces chevaliers de Malte admis de minorité, figure en 1774 Pierre Louis Jean Casimir de Blacas d’Aulps (1771-1839) qui deviendra comte puis premier duc de Blacas. Contre révolutionnaire acharné et ultra royaliste, c’est tout de même ce duc de Blacas qui présentera au monde deux coffrets gnostiques 28 issus de sa collection privée et qui auraient appartenu aux Templiers.

C’est donc un chevalier de Malte reçu de minorité au XVIIIe siècle dont l’un des ancêtres était templier au XIVe siècle qui soutiendra la thèse du caractère gnostique de la religion du Temple. Comme quoi le monde est petit.

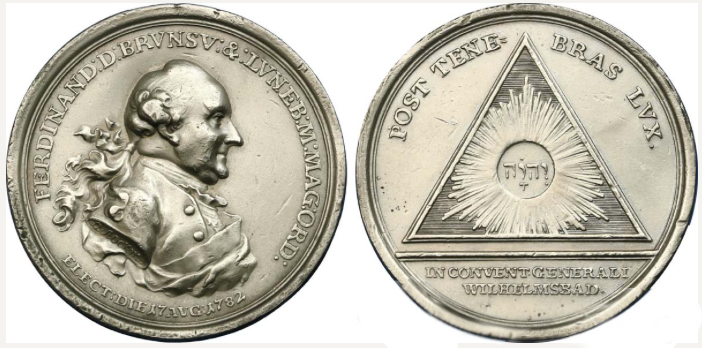

L’autre commandeur templier qui nous interpelle, est le frère templier Otton de Brunswick commandeur des commanderies templières de Brunswick et de Supplinbourg en Allemagne. Après le procès des Templiers, Otton de Brunswick continuera à gérer la commanderie de Supplinbourg sous le manteau des Hospitaliers.

Ce frère templier puis hospitalier du XIVe siècle semble être de la même lignée que Ferdinand, duc de Brunswick (1721-1792), qui sera au XVIIIe siècle le grand maître maçonnique de la Stricte Observance Templière. Ferdinand de Brunswick présidera entre le 16 juillet et le 1 septembre 1782 le convent général de la Stricte Observance Templière au château de Wilhelmsbad où participent trente-six francs-maçons dûment mandatés de toute l’Europe parmi lesquels plusieurs chevaliers de Malte.

Durant ce convent de gentilhommes, on renoncera à l’héritage templier. Pourtant lors des débats autour de la question de savoir si les Templiers étaient détenteurs de connaissances occultes, le frère Willermoz fait un parallèle avec l’ordre de Malte et évoque le cas de chevaliers de Malte versés dans ces questions qui étaient persuadés que les Templiers possédaient ces connaissances.29

Mais en 1782, après la victoire définitive de la révolution américaine en 1781 et sept ans avant la Révolution Française, la seule l’évocation de l’ordre des Templiers devient gênante pour ces maçons issus de l’aristocratie européenne. En cette fin de XVIIIe siècle, la réputation des Templiers comme celle des Illuminati est synonyme de complot contre l’Église catholique mais, plus grave encore, contre le système monarchique lui-même.

En France, le grade maçonnique de chevalier Kadosh qui fait du frère maçon un véritable Templier a été proscrit en 1766, la même année le philosophe Voltaire membre de la société du Temple vient à la défense de ces frères templiers il écrit: " Je mets sans difficulté au rang des conjurations contre une société entière le supplice des templiers. Cette barbarie fut d'autant plus atroce qu'elle fut commise avec l'appareil de la justice. Ce n'était point une de ces fureurs que la vengeance soudaine ou la nécessité de se défendre semble justifier : c'était un projet réfléchi d'exterminer tout un ordre trop fier et trop riche. Je pense bien que, dans cet ordre, il y avait de jeunes débauchés qui méritaient quelque correction ; mais je ne croirai jamais qu'un Grand Maître et tant de Chevaliers, parmi lesquels on comptait des princes, tous vénérables par leur âge et par leurs services, fussent coupables des bassesses absurdes et inutiles dont on les accusait. Je ne croirai jamais qu'un ordre entier de religieux ait renoncé en Europe à la religion chrétienne, pour laquelle il combattait en Asie, en Afrique, et pour laquelle même encore plusieurs d'entre eux gémissaient dans les fers des Turcs et des Arabes, aimant mieux mourir dans les cachots que de renier leur religion.

Enfin je crois sans difficulté à plus de quatre-vingts chevaliers qui, en mourant, prennent Dieu à témoin de leur innocence. N'hésitons point à mettre leur proscription au compte des funestes effets d'un temps d'ignorance et de Barbarie."30

Seulement dans le château de Wilhelmsbad il était inconcevable pour cette assemblée de gentilshommes qui tirent leur fierté et les honneurs qui leurs sont dûs à leurs titres de noblesse, que l'on puisse prendre le moindre risque de voir tout cela subitement s’effondrer. La Stricte Observance templière donnera naissance au Rite Écossais Rectifié et le chevalier templier deviendra un chevalier bienfaisant de la Cité Sainte.

Conclusion

La création de la société secrète des francs-maçons en 1717 à Londres et la publication en 1726 à Paris d’une Histoire des Chevaliers de Malte par l’abbé Vertot n’ont a priori aucun lien de cause à effet. Si les chevaliers de Malte français ont ressenti la nécessité de publier une histoire de l’ordre au début du XVIIIe siècle, cela a semble-t-il plus à voir avec le comportement licencieux de grand prieur du Temple, Philippe de Vendôme, qui a été démis de ses fonctions en 1719.

La réputation du grand prieuré du Temple de Paris a été quelque peu ternie par le comportement de ce chevalier de Malte. Cela posait un problème car la France, qui avait pris l’habitude de recruter des chevaliers de Malte depuis Richelieu en 1626, avait de plus en plus besoin que ces chevaliers s’engagent dans l’armée du roi et le grand prieuré de France était son bureau de recrutement.

Le bailli de Mesmes, ambassadeur de l’ordre de Malte en France, et le nouveau grand prieur du Temple, le chevalier d’Orléans, vont participer à une politique de communication pour redorer le blason du grand prieuré hospitalier de France. C’est à cette occasion que l’on découvre que ce grand prieuré associe fortement son image à celle de l’ordre des Templiers. La raison en serait-elle la création de la Société du Temple à la fin du XVIIe siècle par le grand prieur Philippe de Vendôme? Tout porte à le croire, surtout si l'on songe au fait que parmi les membres de la Société du Temple figure Jean-Antoine de Mesmes le frère aîné du chevalier de Malte Jean-Jacques de Mesmes, bailli et ambassadeur de l'ordre en France. Il semblerait que l’image des Templiers devait être valorisante au sein de la religion des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et qu’elle permettait d’attirer de nouvelles recrues.

À la suite des tentatives de restauration de la dynastie des Stuart sur le trône d’Angleterre, soutenues par la France et certains chevaliers de Malte, et l’expansion de la franc-maçonnerie en France, des liens vont se constituer entre les loges maçonniques dirigées par des partisans écossais de la dynastie des Stuart et des chevaliers de Malte au service de la France. Ces liens entre les deux organisations seront officialisées à travers le discours du chevalier écossais Andrew Michael Ramsay prononcé en décembre 1736 dans une loge maçonnique parisienne. Dans ce discours, il est question de faire le lien entre la franc-maçonnerie et les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Voici des extraits du discours :" la noble ardeur que vous montrez, Messieurs, pour entrer dans le très noble et très illustre Ordre des Francs-Maçons, est une preuve certaine que vous possédez déjà toutes les qualités nécessaires pour en devenir les membres, c'est-à-dire l'humanité, la morale pure, le secret inviolable et le goût des beaux-arts. [....] la victoire militaire et l'élévation d'un peuple au-dessus d'un autre, elles n'ont pu devenir universelle, ni convenir au goût, au génie et aux intérêts de toutes les Nations. La philantropie n'était pas leur base ! L'amour de la patrie mal entendu et poussé à l'excès, détruisait souvent dans ces Républiques guerrières l'amour et l'humanité en général.[....] Le monde entier n'est qu'une grande République dont chaque Nation est une famille et chaque particulier un enfant.[....] Du temps des Croisades dans la Palestine, plusieurs Princes, Seigneurs et Citoyens s'associèrent et firent voeu de rétablir les Temples des Chrétiens dans la Terre Sainte et de s'employer à ramener leur Architecture à sa première institution. Ils convinrent de plusieurs signe anciens et de mots symboliques tirés du fonds de la Religion, pour se reconnaître entre eux d' avec les infidèles et les Sarrasins. [....] Quelque temps après, notre Ordre s'unit intimement avec les Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Dès lors, nos Loges portèrent toutes le nom de Loges de Saint-Jean. Cette union se fit à l'exemple des Israëlites, lorsqu'ils élevèrent le second Temple. Pendant qu'il maniaient la truelle et le mortier d'une main, ils portaient de l'autre l'épée et le bouclier.[....] Des Iles Britanniques L'Art Royal commença à repasser dans la France sous le règne du plus aimable des Rois [....] Dans ce temps heureux où l'amour de la paix est devenu la vertu des Héros, la Nation, une des plus spirituelles de l'Europe, deviendra le centre de l'Ordre [....] C'est dans nos Loges, à l'avenir, comme dans des écoles publiques, que les Français verront sans voyager les caractères de toutes les Nations et que les Étrangers apprendront par expérience, que la France est la patrie de tous les peuples," Patria gentis, Humanae"."31

Dans ce fameux discours du chevalier écossais fraîchement converti au catholicisme, il n’est nullement question des Templiers. Et pour cause: car à l’origine, le sujet des Templiers est la chasse gardée des chevaliers de Malte, qui revendiquent la filiation entre les deux ordres depuis des siècles . La Grande Loge d'Écosse n'a été crée qu'en 1736, et la "légende templière" ne semble avoir été connu dans cette maçonnerie écossaise, que très tardivement, à l'extrême fin du XVIIIe siècle voire au début du XIXe siècle.32 L’association des Templiers et de la franc-maçonnerie, qui va devenir un succès planétaire, n’est attestée qu’avec l’initation à Paris en 1743 au grade de Templier de Karl Gotthelf von Hund (1722-1776). Ce noble allemand, converti au catholicisme, était le descendant d’Henry von Hund, commandeur de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem à Klodzko entre 1518 et 1523. Von Hund sera le fondateur en Allemagne de la Stricte Observance Templière sur laquelle on peut soupçonner la main occulte des chevaliers de Malte.

Remarquons que l'un des premiers nobles allemands connu pour avoir été initié à la franc-maçonnerie au plus tard dans les années 1729 est le chevalier de Malte, bailli de Brandebourg, Philippe Wolphang, baron de Guttenberg. Ce noble allemand va créer une loge maçonnique le 14 février 1730, non pas en Allemagne mais sur l’île de Malte à Msida.33.

Tous les historiens sérieux ont rejeté la possibilité que la tradition templière ait pu survivre à travers les siècles. Si l’on regarde de près les moeurs des chevaliers hospitaliers on serait tenté de nuancer ce jugement définitif. À travers la pratique de sciences comme l’alchimie, l’architecture et d’autres pratiques, une certaine tradition templière a pu subsister dans un ordre qui a constamment revendiqué une filiation avec les chevaliers du Temple.

La gnose templière fortement influencée par l’hermétisme se retrouve par pans entiers dans les pratiques plus ou moins occultes de certains chevaliers de Malte. On peut admirer dans sa chapelle Saint Jean, l’administrateur de l’oeuvre de la cathédrale de Sienne en Italie, le chevalier hospitalier Alberto Aringheiri (1447-1506).

Il trône dans la cathédrale non loin de la célèbre mosaïque d’Hermès Trismégiste.

On constate aussi que loin d’être tabou, la référence au Temple est récurrente dans cet ordre. Nous possédons le témoignage de César de Nostradame, le fils de Nostradamus, qui prétend dans une publication du début du XVIIe siècle que certains commandeurs hospitaliers en Provence se considéraient encore comme des Templiers au début du XVe siècle. On pourrait avoir la même impression vis-à-vis de cette société du Temple créée à la fin du XVIIe siècle par le grand prieur hospitalier de France, Philippe de Vendôme. Hélas, tous ces beaux esprits de la religion, fascinés par les templiers ,qu'ils soient de Paris , de Florence, ou de Malte, se trouvent souvent être de nobles libertins, terme délicat qui cache une vie de vanité et de débauche dont le plus grand péril n’est pas le turc, mais la syphilis et la petite vérole.

De ce point de vue là, la franc-maçonnerie anglo-saxonne offrit un cadre plus moral et structuré qui n’était pas totalement inutile si l’on voulait sortir un jour de cette impasse qui remonte aux croisades.

Jean-Pierre Schmit

NOTES

1. Mollier Pierre; La Chevalerie maçonnique Franc-maçonnerie, imaginaire chevaleresque et légende templière au siècle des Lumières; Préface de Roger Dachez Président de l'Institut Maçonnique de France; Coll Renaissance Traditionnelle; Édition Dervy; Paris; 2022; p 32. L'Histoire des Chevaliers Hospitaliers de Saint-Jean de Jerusalem - rééditée en 1727, 1737, 1753, 1755, 1757 et 1761.

2. Ibid, p 32.

3. Ibid, p 175.

4. Vertot René d'Auber de; Histoire des chevaliers Hospitaliers de S.Jean de Jérusalem appelez depuis les chevaliers de Rhodes et aujourd'hui les chevalers de Malte; tome premier; chez Rollin, Quillau, Desaint; Paris; 1726; pp 72-73.

5. Parmi les membres de la société du Temple figure le chevalier de Malte, grand croix de l'ordre de Malte en 1690, Frédéric Jules de la Tour d'Auvergne, chevalier de Bouillon, prince d'Auvergne (1672-1733). La famille de la Tour d'Auvergne, proche de la dynastie des Stuart, confiera l'éducation de Godefroy-Maurice de la Tour d'Auvergne âgé de 11 ans à Andrew Michael Ramsay converti au catholicisme, avec une rente viagère à vie de trois mille livres versée à partir de janvier 1731, soit cinq ans avant son fameux discours.

6. Parmi les membres de la société du Temple figure Jean-Antoine de Mesmes, comte d'Avaux, académicien, le propre frère du bailli de Mesmes ambassadeur de l'ordre de Malte en France qui commande cette Histoire de Malte à l'abbé Vertot.

7. Vertot René d'Aubert de; Histoire des chevaliers Hospitaliers; op cit, p 75.

8. Cerrini Simonetta; La révolution des Templiers, préface de Alain Demurger; éd Perrin; 2007; pp 77-78.

9. Ibid, pp 75-76.

10. Demurger Alain; Les Templiers, une chevalerie chrétienne au moyen âge; éd du Seuil; Paris; 2005; p 476.

11. Vinas Robert; L'ordre du Temple en Roussillon; éd Trabucaire ; 2001; p 137.

12. Ibid, p 477.

13. Barber Malcom; Le procès des Templiers, Cambridge University Press, 1978; traduit par Sylvie Deshayes; Presses Universitaire de Rennes, 2002; p 249;

14. Bessey Valérie; Les Commanderies de l'Hôpital en Picardie ( XIe siècle - début XVIe siècle ), thèse de doctorat, université Paris IV, Paris-Sorbonne, décembre 2001, PP 433 - 444, cité par Alain Demurger, les Templiers, op cit, p 477.

15. Mollat guillaume; Dispersion défénitive des Templiers après leur suppression ( article ); comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et belles-Lettre / année 1950 / 96-3/ pp 376 -380.

16. Londres, British Library, Additional charters, no 11289; copie dans Matériaux d'un Cartulaire général de l'ordre du temple, du XIIe au XIVe siècle, éd A.d'Albon, Bnf, NAL 57, fol 275r - 276r - 132.

17.Olivier de Penne fut le cubiculaire du pape Clément V, il est nommé dans la Bulle "Consideratum dudum" parmi les templiers que le pape se réserve le droit de juger.

18. Mollier Pierre; La Chevalerie maçonnique; op cit; p 60.

19. Barber Malcom; Le procès des Templiers, op cit; p 248.

20. Demurger Alain; Chevaliers du Christ les ordres religieux-militaires au Moyen Âge XIe - XVIe siècle; éd du Seuil, Paris; 2002; P 225.

21. Histoire des chevaliers hospitaliers de S. Jean de Jérusalem, appellez depuis les chevaliers de Rhodes, et aujourd'hui les chevaliers de Malthe; par M. l'abbé de Vertot, de l'académie des Belles Lettres, Tome Second,chez Pierre Mortier; libraire; a Amsterdam, 1728; p 1.

22. Ibid. p 18.

23. Demurger Alain; Chevaliers du Christ; op cit ; p 225.

24. Nostredame César de; l'Histoire et chronique de Provence de Caesar de Nostradamus, gentilhomme provençal; chez Simond Rigaud; Lyon; 1614; pp 502-503.

25. Demurger Alain; Chevaliers du Christ; op cit; p 225.

26. Corbin Henry; En Islam iranien Aspects spirituels et philosophiques; Tome IV; l'École d'Ispahan l'École shaykhie Le Douzième Imâm; nrf; éd Gallimard; 1972; p 394.

27. Carraz Damien; L'Ordre du Temple dans la basse vallée du Rhône (1124-1312) Ordres militaires, croisades et sociétés méridionales; Préface d'Alain Demurger; Ouvrage publié avec le concours du Département du Vaucluse et de la Société d'histoire et du patrimoine de l'ordre de Malte; Collection d'histoire et d'archéologie médiévales; Presses Universitaires de Lyon; 2005; p 532.

28. coffret de la collection du duc de blacas d'Aulps.

29. Mollier Pierre; La Chevalerie maçonnique; op cit ; p 226.

30. Ibid ; pp 58-59.

31. Serbanesco Gérard; Histoire de la Franc Maçonnerie Universelle son rituel - son symbolisme; éd "Intercontinentale" Beauronne Dordogne; Paris; 1964; Tome II; pp 87-95.

32. Cooper Robert L.D; The Knights Templar in Scotland, the Création of a Myth, Robert Cooper est le conservateur de la bibliothèque et du musée de la Grande Loge d'Écosse, cité par Pierre Mollier; La Chevalierie Maçonnique; op cit ; p 147.

33. Mollier Pierre; La Chevalerie maçonnique; op cit ; p 214.

La bulle Vox in excelso

Clément V - 3 avril 1312

Dissolution de l'ordre du Temple

Clément, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, en mémoire perpétuelle de la chose.

Une voix a été entendue dans les hauteurs, voix de lamentation, de deuil et de pleurs ; car le temps est venu, il est venu le temps où le Seigneur, par la bouche du prophète, fait entendre cette plainte : « Cette maison est devenue l’objet de ma fureur et de mon indignation ; elle sera enlevée de devant ma face à cause de la malice de ses enfants ; car ils m’ont provoqué à la colère ; ils m’ont tourné le dos et non le visage ; ils ont mis des idoles dans la maison où mon nom a été invoqué, afin de la souiller. Ils ont élevé des autels à Baal pour initier et consacrer leurs fils aux idoles et aux démons. » « Ils ont gravement péché, comme dans les jours de Gabaa. » A une nouvelle si affreuse, en présence d’une infamie publique si horrible (qui a jamais entendu, qui a jamais rien vu de semblable ?) Je suis tombé quand j’ai entendu, j’ai été contristé quand j’ai vu, mon cœur s’est rempli d’amertume, les ténèbres m’ont enveloppé. Car c’est la voix du peuple de la cité, la voix du temple, la voix du Seigneur qui rend à ces ennemis ce qu’ils ont mérité. Le prophète sent le besoin de s’écrier : « Donnez-leur, Seigneur, donnez-leur des entrailles qui ne portent point d’enfants et des mamelles desséchées » car leur malice a relevé leurs iniquités. Chassez-les de votre maison ; que leur racine soit desséchée, qu’ils ne fassent plus de fruits, que cette maison ne soit plus une cause d’amertume et « une épine douloureuse ; car elle n’est pas légère la fornication de celle qui immole ses fils, qui les donne et les consacre aux démons et non à Dieu, à des dieux qu’ils ignoraient.

C’est pourquoi cette maison sera vouée à la solitude et à l’opprobre, à la malédiction et au désert ; « couverte de confusion et égalée à la poussière, elle sera mise au dernier rang ; elle sera déserte, sans chemin et sans eau ; elle sera brûlée par la colère du Seigneur qu’elle a méprisé. Qu’elle ne soit point habitée, mais réduite en un désert ; que tous, en la voyant, soient frappés de stupeur et se rient de toutes ses plaies. » Car le Seigneur n’a pas choisi la nation à cause du lieu, mais le lieu à cause de la nation ; or, comme le lieu même du temple a participé aux forfaits du peuple, et que Salomon, qui était rempli de la sagesse comme d’un fleuve, a entendu ces paroles formelles de la bouche du Seigneur, lorsqu’il lui construisait un temple : « Si vos enfants se détournent de moi, s’ils cessent de me suivre et de m’honorer ; s’ils vont trouver des dieux étrangers, et s’ils les adorent, je les repousserai de devant ma face, et je les chasserai de la terre que je leur ai donnée, et je rejetterai de ma présence le temple que j’ai consacré à mon nom, et il deviendra un sujet de proverbe et de fable, et un exemple pour les peuples. Et tous les passants, à sa vue, seront étonnés et lâcheront leurs sifflets ; ils diront : Pourquoi le Seigneur a‑t-il traité ainsi cette terre et cette maison ? Et on lui répondra : Parce qu’ils se sont éloignés de Dieu, leur Seigneur, qui les a achetés et rachetés, et qu’ils ont suivi Baal et les dieux étrangers, et qu’ils les ont adorés et servis. Voilà pourquoi le Seigneur les a frappés de ces maux terribles. » Déjà vers le commencement de notre promotion au souverain pontificat, avant même que nous vinssions à Lyon, où nous avons reçu les insignes de notre couronnement, on nous avait insinué secrètement, là et ailleurs, que le maître, les commandeurs et autres frères de la milice du temple de Jérusalem, y compris l’ordre lui-même, qui avaient été établis dans les régions Trans maritimes pour défendre le patrimoine de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et qui semblaient être tout particulièrement les champions de la foi catholique, les défenseurs de la Terre sainte et les protecteurs de ses intérêts (c’est pour cela que la sainte Église romaine, versant sur ces mêmes frères et sur cet ordre la plénitude de sa particulière faveur, les avait armés contre les ennemis du Christ du signe de la croix, entourés de nombreux honneurs, munis de libertés et de privilèges divers, et que l’Église, aussi bien que tous les fidèles, avaient cru devoir les combler de toutes sortes de biens et venir à leur aide de diverses manières), on nous avait insinué qu’ils étaient tombés dans le crime d’une apostasie abominable contre Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans le vice odieux de l’idolâtrie, dans le crime exécrable de Sodome et dans diverses hérésies. Cependant, comme il était hors de vraisemblance et qu’il ne semblait pas croyable que des hommes si religieux, qui avaient si souvent répandu leur sang spécialement pour le nom du Christ, qui semblaient exposer fréquemment leurs personnes à des dangers de mort, qui paraissaient donner souvent de grands signes de piété tant dans leurs offices divins que dans leurs jeûnes et autres observances, oubliassent leur salut au point de commettre de tels crimes, d’autant plus que cet ordre avait bien et saintement commencé, et qu’il avait été approuvé par le Siège apostolique ; que sa règle elle même avait mérité d’être approuvée par ce même Siège comme sainte, raisonnable et juste, nous n’avons pas voulu, instruit par des exemples de Notre Seigneur et par les enseignements des Écritures canoniques, prêter l’oreille à des insinuations et à des rapports de ce genre.

A la fin, cependant, notre très-cher fils en Jésus-Christ, Philippe, l’illustre roi de France, à qui ces mêmes crimes avaient été dénoncés, poussé non par un sentiment d’avarice (car il ne prétendait point revendiquer ou s’approprier aucun des biens des Templiers, puisqu’il s’en est désisté dans son propre royaume, et en a complètement éloigné ses mains), mais par le zèle de la foi orthodoxe, suivant les illustres traces de ses ancêtres, s’informa autant qu’il put de ce qui s’était passé, et nous fit parvenir, par ses envoyés et par ses lettres, de nombreux et importants renseignements pour nous instruire et nous informer de ces choses. Ces crimes n’ont fait qu’accroître la mauvaise réputation des Templiers et de leur ordre. En outre, un soldat de cet ordre, d’une haute noblesse et qui jouissait dans l’ordre d’un grand crédit, nous a déclaré en secret et avec serment que lui-même, lors de sa réception, sur les conseils de celui qui le recevait et en présence d’autres soldats de la milice du Temple, avait renié le Christ et craché sur la croix qui lui était présentée par celui qui le recevait. Ce même soldat a dit encore que le maître de la milice du Temple encore vivant, avait reçu de la même façon jusqu’à soixante-douze, avec l’assistance fidèle de plusieurs de nos frères, et aussitôt, en notre présence et en présence des dits frères, nous avons fait rédiger leurs confessions en écriture authentique, par des mains publiques. Puis, après un laps de quelques jours, nous les avons fait lire devant eux en consistoire et expliquer à chacun dans sa langue natale. Persévérant dans leurs dépositions, ils les ont approuvées expressément et librement, telles qu’elles venaient d’être lues. Désirant ensuite instituer nous-même une enquête à ce sujet, de concert avec le grand-maître, le visiteur de France et les principaux commandeurs de l’ordre, nous avons, pendant notre séjour à Poitiers, mandé devant nous le grand-maitre, le visiteur de France, ainsi que les grands commandeurs de Normandie, d’Aquitaine et de Poitou. Mais comme plusieurs d’entre eux étaient alors tellement malades qu’ils ne pouvaient ni venir à cheval, ni se faire amener commodément en notre présence, et que nous, nous voulions savoir la vérité sur tout ce qui vient d’être dit, nous assurer de la réalité de ce que renfermaient les confessions et les dépositions qu’on disait qu’ils avaient faites en France devant l’inquisiteur de l’hérésie, en présence des notaires publics et de plusieurs hommes de bien, nous avons confié ces dépositions, que l’inquisiteur avait montrées et fournies à nous et à nos frères par l’entremise de notaires publics, nous les avons confiées à nos fils bien-aimés Bérenger, du titre de Nérée-et-Achillée, maintenant évêque de Tusculum ; à Étienne, du titre de Saint-Cyriaque, prêtre des Thermes, et à Landulfe, du titre de Sainte-Angèle, diacre, dont la sagesse, l’expérience et l’exactitude nous inspiraient une assurance entière, et nous leur avons ordonné de faire avec le grand-maître, le visiteur et les commandeurs susdits une enquête tant sur ceux-ci que sur chaque membre de l’ordre en général et sur l’ordre lui même, de nous mander l’exacte vérité et tout ce qu’ils trouveraient dans cette affaire, de faire rédiger leurs confessions et dépositions par un notaire public, de les faire présenter à notre apostolat, et d’accorder auxdits maître, visiteurs et commandeurs, d’après la forme de l’Église, le bénéfice de l’absolution de la sentence d’excommunication qu’ils auraient encourue pour ces crimes, au cas où ils seraient trouvés réels, si, comme ils le devraient, ils demandaient humblement et dévotement l’absolution.